リフレに続く新たな理論「シムズ論」に基づいた財政・金融政策が日米でスタートする可能性が出ています。これによって、金利・為替・株価が動き出すかもしれませんので、確認しておきましょう。

クリストファー・シムズ教授の物価水準の財政論

FXトレーダーもおなじみのジャクソンホール。去年(2016年8月)に発表されたクリストファー・シムズ教授の「物価水準の財政論」がここにきて、注目を集めています。

- 米トランプ政権のインフラ投資・財政支出政策

- 内閣官房参与の浜田教授の変化:金融緩和を続けながら財政出動

何と、シムズ論の考え方が、トランプ政権の理論的な柱になっている可能性。そして、安倍晋三首相に大きな影響を与える浜田教授は、ジャクソンホールのシムズ論文で考え方が変わったと話しています。浜田氏は、アベノミクス初期に効果が出たのは、新たな政策を期待させたことと、量的緩和が円安を実現したことの二点を挙げています。

その後は、金融緩和が円安にならず、量的緩和効果が頭打ちになったと話し、今後の政策に関して財政支出もしくは減税を唱え始めました。これがシムズ理論の影響を受けての事。

■一番よいのは、金融緩和を続けながら政府が財政支出、あるいは減税をすること。そうすれば、需要が増えて金利が上がる。通常は、公共投資増による公債発行増大に伴う利子率上昇が民間投資を阻害する「クラウディング・アウト」効果が出てしまうが、同時に金融緩和も継続すれば、金利上昇を抑えられる。金融緩和で財政政策の効果を強化できる。週刊エコノミスト

安倍政権、これを実行するかもしれません。

シムズ教授:物価水準の財政論

物価水準を決めるのは金融政策だけではない。

金利がゼロ近辺まで下がると量的緩和は効かなくなり、マイナス金利を深堀り(マイナス金利幅の拡大)していくと金融機関のバランスシートを損ねてしまうことになる。減税及び財政の拡大が必要。

「財政赤字は増税や歳出削減ではなく、将来のインフレでファイナンスすると予想されなければならない」という記述は一瞬、目を疑うが、これまでの経済学の常識をくつがえす発想だ。普通は財政規律がゆるむとインフレになるので危険だと考えるが、彼は意図的に政府債務をinflate awayすべきだというのだ。

その原因は金融ではなく財政だ、というのがシムズの答である。各国の政府債務が大きくなると、毎年の財政赤字を減らそうとする。ところが投資家が将来の政府債務が減ると予想すると金利が下がり、現在の資金需要が減ってデフレになる。日本の場合は、日銀が量的緩和をしても、政府が消費税を上げて財政赤字を減らそうとしているのでデフレになってしまう、と彼はいう。

【スポンサーリンク】

この考え方、日銀やECBの緩和策に対して、効果がなくなっているとばっさり切り捨てています。そもそも、中央銀行の独立性・政府債務増加の危険性に対しても、問題はないと言い切っています。インフレになれば、財政ファイナンス可能ということは、もし、財政出動をしてもインフレにならない場合、待っているのは財政破たんということも言えますけどね。

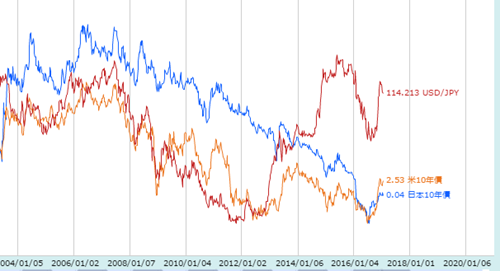

●GMOクリック証券のFXネオ:日米10年債金利、米ドル/円の週足チャート

長期間、低下を続けていた日米の長期金利がいよいよ上昇傾向を見せています。

トランプ政権の財政政策

トランプ政権誕生後に、円高予想が多かったのに、円安に動いたのは、減税を含む財政政策が理由です。多くのFXトレーダーは、予想を外したと思います。

- 大型減税:35%から15%に引き下げ

- 最高税率を39.6%から33%に引き下げ

- インフラ投資に10年間で5500億円を投資

早くも、キーストーンXL・パイプラインとダコタ・アクセスの建設について大統領令に署名済み。

共和党の伝統である小さな政府ではなく、財政出動を行う大きな政府型で政権運営に当たっています。

日銀と政府の方向転換はありえるか

緊縮財政&景気緩和を行ってきた日銀や欧州。ドイツ及びEUからの緊縮財政に対してギリシャをはじめとした各国市民が抵抗しているのも良く報道されますね。

しかし、いまだにデフレ&不景気は退治できず。

そして、金融政策のみでは、インフレ率をコントロールすることができないという理論が、物価水準の財政理論(FTPL)。この理論では物価水準を決めるのは、財政政策であるとしており、政府と中央銀行のバランスシートを連結する運営方法が示されています。

日銀の金融政策・マイナス金利&量的緩和も限界に近い中、いよいよ財政政策で物価上昇=インフレを目指す方向に進むのでしょうか。

消費税については、インフレ目標達成までは増税見送りが正しいとしています。

財政出動に伴う財政赤字を増税・歳出削減ではなく、インフレでファイナンスする。

もし、この理論通りなら、債務の多さゆえに、将来のインフレは確実にやってきそうです。ただし、金利を上昇させると、問題が生じることから、日銀の緩和で金利を抑えつけた上でのインフレになるのではないでしょうか。

米FRBも高圧経済政策で金融緩和を継続するとの話を出しており、日米で壮大な実験が行われる機運が高まっています。

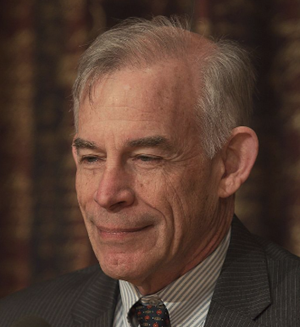

クリストファー・シムズ:プリンストン大学教授。2011年にノーベル経済学賞を受賞