アベノミクスによる黒田日銀の異次元緩和は、国債金利上昇と通貨安に関して水面下で議論を戦わせている。ロシア系アメリカ人の経済学者「エブセイ・ドーマー氏」のドーマーモデルを見直してみましょう。

ある条件が満たされていれば、国債残高は一定割合に収まる。

ドーマーモデル成立は、名目成長率が国債金利を上回ること

キャピタルフライトやハイパーインフレが生じれば、急激な円安が起きるため、それを見越してFXトレードや外貨預金で米ドルやユーロを購入したい投資家も多いはず。

国債暴落論が成立するかどうか、有名なドーマーモデルを確認します。

- 国債発行(財政赤字)がGDPの一定割合の場合、国債残高の対GDP比は一定の値に収束して財政破綻は生じない。

- 経済の名目成長率が国債金利を上回れば財政は破綻しない。

経済の成長率が金利より高ければ財政は破綻しないというモデル。この経済成長率を高めるために安倍政権が提唱しているのが成長戦略と規制緩和。そしてなかなか進まないのもこの分野。

なぜ、政府が金利を上げたくないのか?単純に政府財政が破綻するから。インフレ目標2%に対して銀行金利や国債金利は上がりません。1,000兆円を超える政府債務は金利が1%上がると10兆円の負担増。

経済ビギナーでも分かる理屈です。

ドーマーの命題とは、「名目GDP成長率が一定の経済で、財政赤字を出し続けても、財政赤字(対GDP)を一定に保てば、公的債務残高(対GDP)は一定値に収束する」というもので、次の債務の動学式から導出することができる。

d(t+1)-d(t) = -s(t)+(r-n)×d(t) … (1)式

ここで、d(t)はt期の公的債務残高(対GDP)、s(t)はt期の基礎的財政収支(対GDP)、rは長期金利、nは名目GDP成長率である。財政赤字(対GDP)は「-s+r×d(t)」であるから、一定に維持する財政赤字(対GDP)をqとすると、(1)式は以下に変形できる。

d(t+1) = q+(1-n)×d(t) … (2)式

出典:アゴラ【ドーマーの命題と日本経済 小黒 一正】

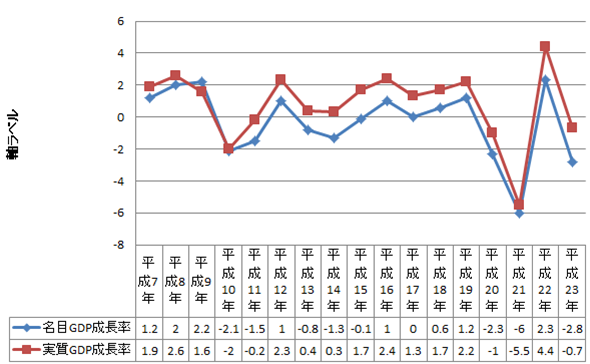

経済成長率の推移

2014年(平成26年)のGDPが前期比マイナスとなり、慌てて黒田日銀がハロウィーン緩和そして安倍政権が消費税増税延期を打ち出したのも経済成長率を重視している証。

出典:内閣府 国民経済計算により作成

2014年7-9月期前期比は実質-0.5%、名目-0.9%

日本の経済成長率は低いまま。新興国のように成長率を高めることは難しい。そこで国債金利を低く抑える方法を採用。

経済成長率が低ければ、国債金利を低くしておけば財政破たんは生じないというのがドーマーモデルの理論。

ゼロ金利政策と金融緩和で長期金利を抑え込めば、名目成長率がマイナスにならない限り、国債利子を上回ることができる。それを日本政府と日銀は実行しているわけですね。

インフレの芽

景気悪化時に財政規模拡大を行うとインフレが生じるというのが経済学の基礎。政府は景気悪化を嫌がるために紙幣増刷・改鋳による財政拡大・通貨量拡大政策を採りがち。それは、いずれ通貨安・ハイパーインフレとして帰ってくることに。

政府の財政拡大を防止するために設立されたのが中央銀行で、政府からの独立を担保されています。

ドーマーモデルに従えば、成長率が低くても金利さえ押さえておけば財政破たんはしない。しかし、金融緩和をジャブジャブに続けると、いつか通貨の信用を失ない副作用としてハイパーインフレが起きる可能性はあり。

これが、FXトレーダーであれば目にする機会の多いトリプル安やハイパーインフレ。

2006年の経済財政諮問会議では、ドーマーモデルを巡る成長率と金利戦争の論議が生じています。

先ごろ経済財政諮問会議では財政状況を測る政府債務残高の対名目国内総生産(GDP)比率をめぐる議論が展開された。

長期的に財政を維持可能な状態とし続けるには、この比率の抑制が必要との考えから、前提として前回述べたプライマリーバランス(基礎的財政収支)の赤字解消が強調されたほか、「名目のGDP増加率(経済成長率)が名目の金利より高い」という条件が議論された。これは「ドーマー条件」(ドーマーは提唱者の名)とよばれるもので、それに関連して、いわゆる「成長率・金利戦争」が起きたのである。

経済産業研究所 伊藤 隆敏

- 経済成長理論wiki:ハロッド・ドーマーモデル

- ドーマー条件の謎:畑農鋭矢氏:明治大学商学部教授

- 増税でかえって財政破たん

畑農氏によると1984年の「公債残高累増と我が国経済社会(財政制度審議会)」『ファイナンス』(財務省広報誌)19巻11号:31-37で、ドーマー条件の利子率と成長率の大小関係を指摘するなど、ドーマー条件育ての親は大蔵省と指摘。